„Lebensmittelverarbeitung macht unsere Ernährung sicherer und vielfältiger“

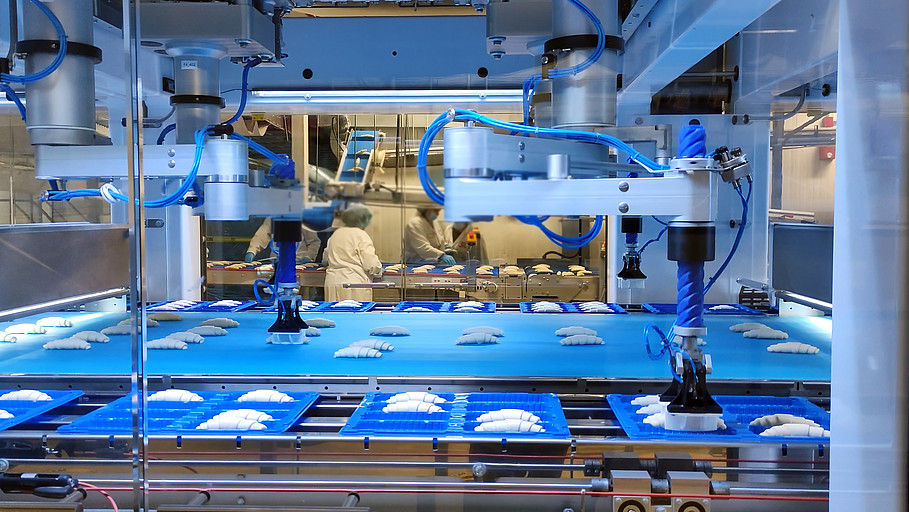

High-tech baking production process at the factory. The factory bought automated machinery for the high-tech production of curassans. High-tech process of packaging croissants from a conveyor belt.

© ShantiMedia/AdobeStockWas bedeutet eigentlich „verarbeitetes Lebensmittel“ – und wo verläuft die Grenze?

Verarbeitung beginnt im Grunde schon beim Schälen eines Apfels. Von dort reicht sie über das Vorbereiten einzelner Zutaten bis hin zu komplexen Fertiggerichten. Eine klare Grenze zwischen wenig und stark verarbeitet zu ziehen, ist sehr schwierig und wissenschaftlich umstritten– die Bandbreite ist einfach enorm.

Warum ist Lebensmittelverarbeitung so wichtig?

Für mich gehört sie zu den großen Errungenschaften der Menschheit. Durch Verfahren wie Erhitzen oder Trocknen wurden Lebensmittel sicherer, länger haltbar und überhaupt erst genießbar. Viele früher häufige lebensmittelbedingte Erkrankungen sind dadurch stark zurückgegangen.

Wie unterscheiden sich häusliche, handwerkliche und industrielle Verarbeitung?

Zu Hause und im Handwerk arbeitet man mit schwankender Rohware, und auch das Ergebnis ist nicht immer gleich. In der Industrie sind Prozesse standardisiert und überwacht. Rohstoffe werden geprüft, Qualitätsgrenzen eingehalten. Dadurch bekommt der Verbraucher ein verlässliches Produkt und ist vor vielen hygienischen Fehlern geschützt, die im Haushalt durchaus passieren können.

Welche Vorteile bringt industrielle Verarbeitung?

An erster Stelle stehen Hygiene und Sicherheit. In großen Betrieben gibt es Qualitätsmanager und Labore, die Rohwaren und Prozesse kontrollieren. Zu Hause kann man das nicht leisten, man muss auf die Qualität vertrauen, die man kauft. Und wenn diese Produkte zuvor schon gründlich geprüft wurden, reduziert das Risiken erheblich.

Wie ist das beispielsweise bei der Schockfrostung, ist Tiefkühlgemüse nährstoffreicher als frisches Gemüse?

Der Begriff „frisch“ ist hier etwas irreführend. Tiefkühlgemüse wird sehr schnell nach der Ernte verarbeitet – manchmal innerhalb von Minuten. Diese schonende Schockfrostung erhält viele Nährstoffe besser als frische Ware, die erst transportiert, gekauft und vielleicht erst Tage später verarbeitet wird.

Kann Verarbeitung helfen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren?

Ja, absolut. Zu Hause wie in der Industrie lassen sich Nebenströme sinnvoll weiterverwenden, etwa kleinere Gemüsestücke in Suppen oder Pürees. Und viele Betriebe kaufen so ein, dass Verluste möglichst gering bleiben. Künftig wird das Thema noch wichtiger werden. Wir müssen Lebensmittelströme intelligenter nutzen.

Wie bewerten Sie pflanzliche Alternativprodukte, die meistens eher stärker verarbeitet sind?

Ich bin ein großer Verfechter eines breiten Warenkorbs und dazu gehören neue, innovative Produkte genauso wie traditionelle. Alternative Lebensmittel können ökologische Vorteile haben und tragen zur Vielfalt bei – nicht nur im Regal, sondern auch auf dem Acker, weil sie neue Rohstoffe nachfragen.

Welche Rolle spielt die Textur beim Essen?

Eine sehr große. Neben Geschmack und Geruch ist Textur entscheidend für das sensorische Erlebnis. Die Kartoffel ist ein schönes Beispiel: knusprige Rösti, cremiges Püree, Salzkartoffeln – jede Form bietet etwas anderes. Auch bei alternativen Produkten ist die Textur ein wichtiger Punkt, der weiterentwickelt werden muss.

Um bei diesem Beispiel zu bleiben, ist Kartoffelpüree bereits ein stark verarbeitetes Produkt?

Das kommt darauf an. Selbstgemachtes Püree ist einfach eine andere Form der Verarbeitung als eine Salzkartoffel. Industriell hergestelltes Püree kann zusätzliche Schritte wie Trocknung durchlaufen. Die große Bandbreite zeigt für mich, dass wir den Begriff „stark verarbeitet“ oft zu pauschal verwenden.

Sind hochverarbeitete Lebensmittel gesundheitlich problematisch, so wie es in jüngster Zeit immer wieder in den Medien behauptet wird?

Man muss unterscheiden zwischen Faktoren, die das Leben verlängern, und solchen, die Krankheiten begünstigen. Meist liegt das Problem nicht im Produkt selbst, sondern im Essverhalten. Einseitigkeit führt zu Schwierigkeiten. Einzelne „gute“ oder „schlechte“ Inhaltsstoffe lassen sich nicht einfach gegeneinander verrechnen. Lebensmittel wirken im Zusammenspiel, und das ist wissenschaftlich komplex.

Als „schlechte“ Inhaltsstoffe gelten für einige Menschen Zusatzstoffe. Warum sind Zusatzstoffe so umstritten und ist die Skepsis gerechtfertigt?

Viele Verbraucher denken, Zusatzstoffe seien ein Zeichen für einen Mangel im Produkt. Oft dienen sie aber der Hygiene, der Stabilität oder der Textur. Zusatzstoffe werden sehr gründlich geprüft vor der Zulassung. Die verbreitete Skepsis beruht häufig auf Unwissenheit und nicht auf tatsächlichen Risiken.

Was wünschen Sie sich für die öffentliche Debatte?

Mehr Transparenz und Aufklärung. Viele Mythen entstehen, weil man nicht weiß, wie Lebensmittel hergestellt werden. Wenn Prozesse nachvollziehbar erklärt werden, ist vieles plötzlich plausibel. Unwissen führt oft zu Verunsicherung. Wissen dagegen nimmt viele Sorgen.

Wie werden Digitalisierung und KI die Lebensmittelproduktion verändern?

Ich sehe hier großes Potenzial. KI kann Prozesse optimieren, Warenströme steuern und helfen, Nebenprodukte sinnvoll zu nutzen. Für Verbraucher könnten Informationen künftig viel leichter zugänglich sein – vielleicht sogar direkt im Supermarkt per Video. Und ich glaube, dass die Technologien gerade beim Thema Lebensmittelverschwendung eine wichtige Rolle spielen werden.

Wer mehr zum Thema wissen möchte sollte sich die neue Podcastfolge von ErnährungPlus – der FoodCast zum Thema „Lebensmittelverarbeitung“ anhören. Diese kann man hier anhören.